Чужой среди своих. История военной разведки

Владимир Путин — выходец из КГБ, и это важный, но не единственный фактор низкого положения ГРУ в иерархии спецслужб: военная разведка была на вторых ролях и в СССР. Исторически ГРУ получало меньше финансирования, внимания и доступа к неформальным ресурсам (от административных до коррупционных), чем чекисты. ВЧК — ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — КГБ — ФСБ во все времена были, по выражению Никиты Хрущева, «глазами и ушами партии», главной опорой власти в борьбе за свое выживание. ГРУ же выполняло узкий набор задач, причем в атмосфере постоянных подозрений со стороны политического руководства.

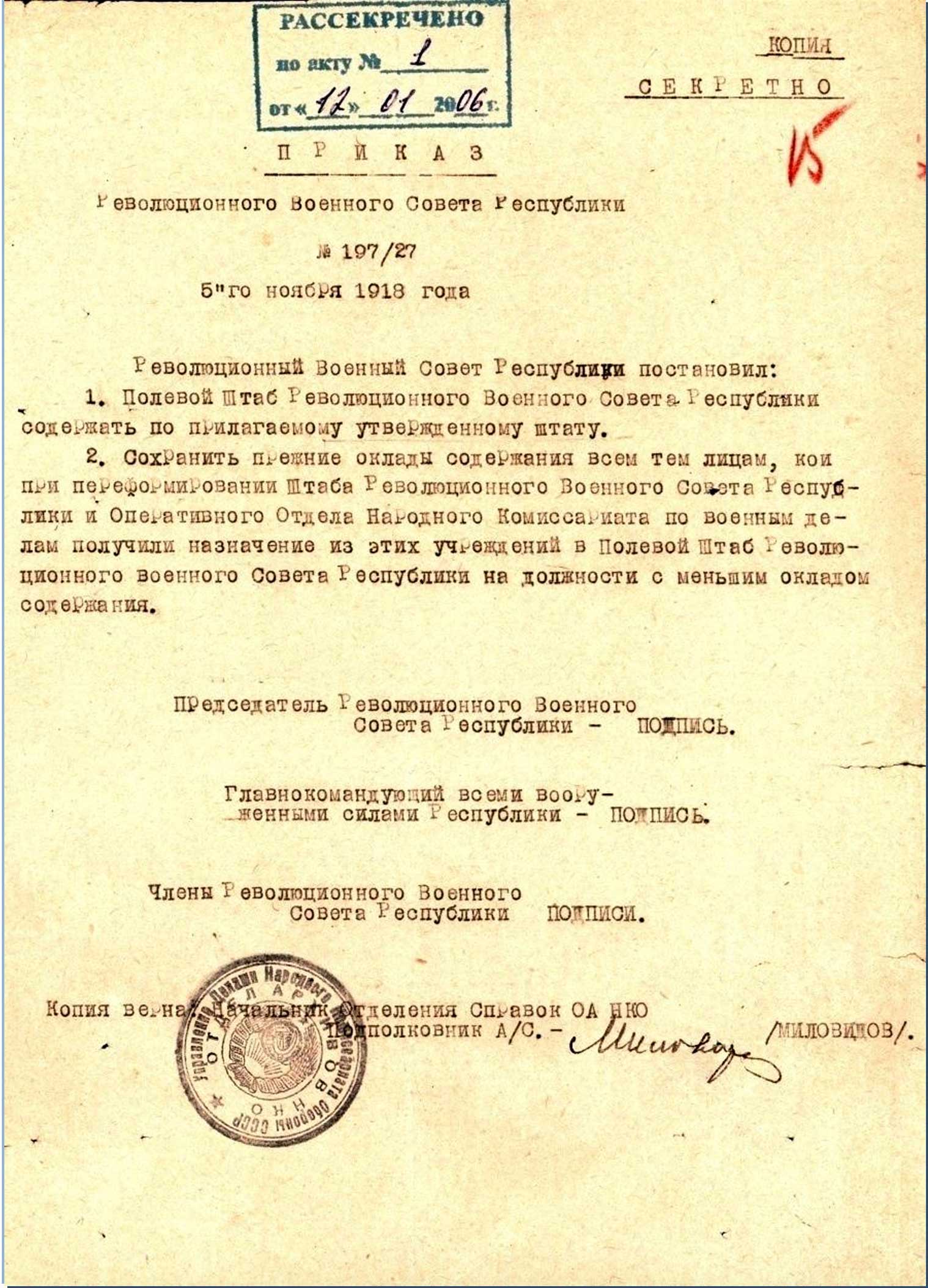

ГРУ считает официальной датой своего основания 5 ноября 1918 года — именно тогда при Красной армии было создано Регистрационное управление Полевого штаба Реввоенсовета (Региструпр, позднее Разведупр).

Захватившие годом ранее власть большевики воевали против Белого движения, иностранных интервентов и собственного населения, которое восставало против продразверстки и красного террора.

Большевистская военная разведка создавалась в авральном режиме. До этого царское и затем временное правительства получали основную массу донесений о военно-техническом состоянии других стран от военных атташе в то время они назывались военными агентами × в российских посольствах и их агентурных сетей в советской и современной России агенты — это не штатные сотрудники разведки, а люди, завербованные спецслужбами × . Большинство из них отказались сотрудничать с красными, а сами большевики на первых порах плохо представляли себе, как должна быть устроена военная разведка. О трудностях, с которыми сталкивались шпионы нового правительства, можно судить из донесений военного резидента в Грузии генерал-майора Павла Сытина: в докладах от 1920 года он жаловался на отсутствие сотрудников, делопроизводителя, автомобиля, приличного жилья и денег, то есть всего необходимого для его деятельности:

Являясь военным представителем в Тифлисе, я тщательно обходил знакомства с представителями заинтересованных нами стран, как то англичан, французов, итальянцев и пр. — писал Сытин. — Конечно, знакомство с ними могло бы дать солидный материал для дела, тем более что я беспартийный, и они, конечно бы, со мной держали себя иначе, чем, положим, с нашими партийными товарищами. Но для этой цели мало было ограничиться официальными визитами, пришлось бы поддерживать постоянную связь, но это сделать никак нельзя по многим причинам, из коих то положение, что я с женой живу в одной комнате, не допускает и мысли заводить какие-нибудь знакомства, хотя бы и делового характера. Кроме того, на это нужны средства, а их нет. Я лично ежедневно хожу сам по лавкам по утрам и покупаю все необходимое для своего существования.

Сытин был одним из нескольких императорских генералов, которые перешли на сторону большевиков и помогли наладить работу армии и разведки, однако по большей части Разведупр опирался на новые кадры. Работу осложняло их классовое происхождение: многие не только не имели высшего военного образования, но и не знали иностранных языков. Отсутствие полноценной подготовки мешало разведчикам справляться со своими обязанностями, а старым военным специалистам, даже перебежчикам, большевики не доверяли.

К 1926 году аппараты военных и военно-морских атташе были учреждены в Афганистане, Великобритании, Германии, Иране, Италии, Китае, странах Балтии, Польше, Турции, Финляндии, Швеции и Японии. Однако неопытность разведчиков привела к череде громких провалов и свела большую часть проделанной работы на нет. В 1923 году из Финляндии выслали главу местной резидентуры, за 1923–1926 годы в Латвии разгромили несколько советских агентурных сетей, арестовали одного из кураторов и объявили персонами нон-грата двух военных представителей СССР.

В целом в период становления советского государства военная разведка страдала от тех же проблем, что и остальная Красная армия: нехватки опытного офицерского состава и необходимости практически с нуля выстраивать работу в условиях гражданской войны. Постоянные перестановки в руководстве, неопытность сотрудников и бесконечные реорганизации были естественной проблемой для ранних государственных органов, но для военной разведки они оставались актуальными вплоть до начала холодной войны.

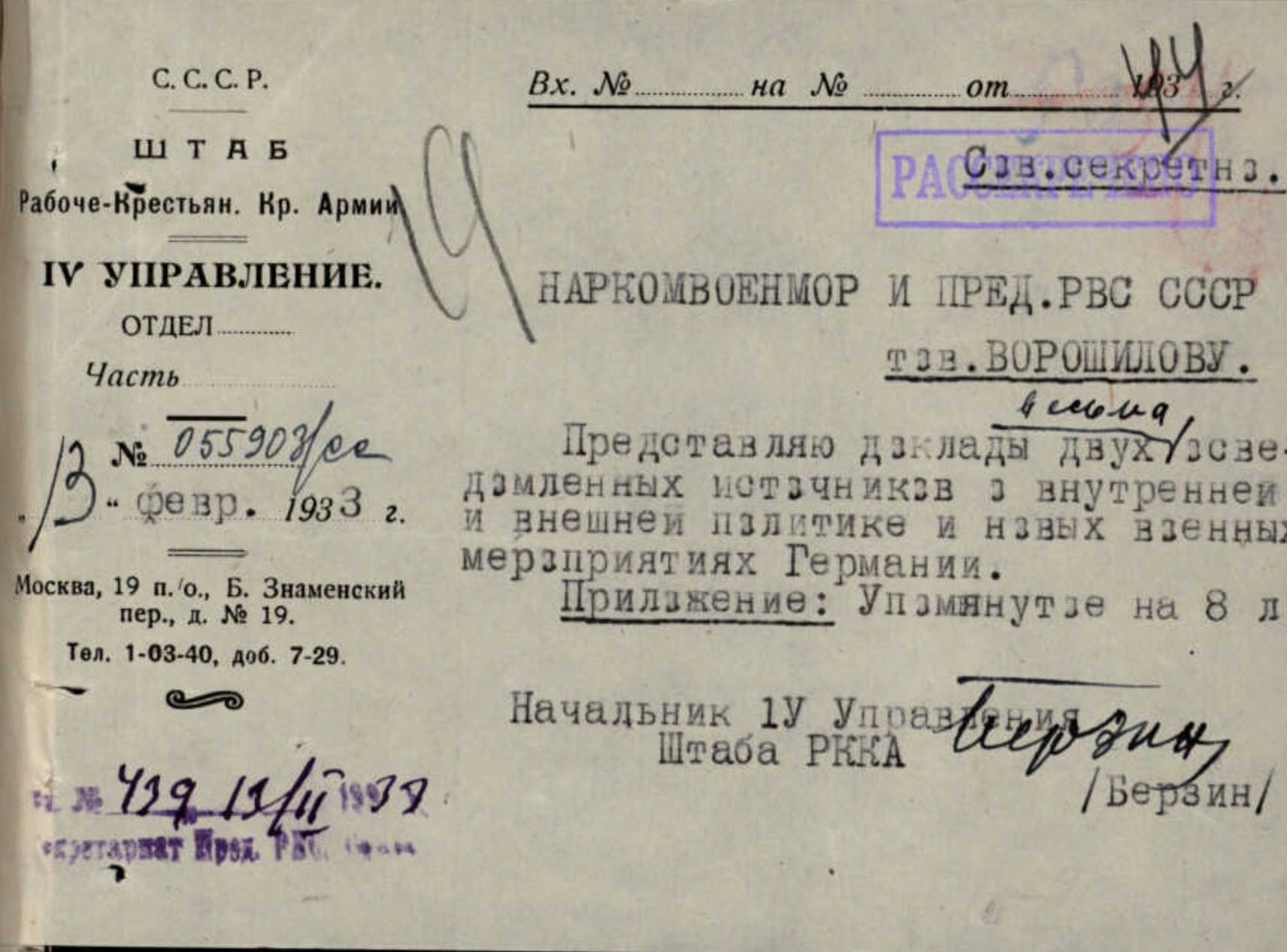

И в 1930‑е, и в 1940‑е, и даже в 1950‑е руководителями ведомств-предшественников ГРУ становились агитаторы, политработники, сотрудники НКВД, кадровые военные — словом, люди, не имевшие никакого опыта в собственно разведке. С 1918 по 1991 год руководство военной разведки сменилось 28 раз, а задержаться на своем посту дольше чем на пять лет удалось лишь двум начальникам: Яну Берзину (которого впоследствии расстреляли) и выходцу из КГБ Петру Ивашутину, который возглавлял ГРУ 24 года (с 1963-го по 1987‑й) в период его расцвета.

Почти сразу у военной разведки появились конкуренты среди чекистов. В 1920 году, спустя два года после создания Разведупра (будущее ГРУ) при Красной армии, при ВЧК-ОГПУ появился собственный Иностранный отдел (ИНО) будущее Первое главное управление КГБ, где будет служить Владимир Путин; после развала СССР будет преобразовано в СВР × . В его обязанности входили шпионаж за иностранными спецслужбами и политическими институтами, обеспечение безопасности советских объектов за рубежом, контрразведка и разоблачение заговоров в среде эмигрантов. У Разведупра такого простора для деятельности не было, он занимался сугубо военной и военно-технической разведкой. При этом, поскольку ИНО следил за иностранными спецслужбами и ведомствами (в частности, их генштабами и министерствами), в его поле зрения регулярно попадала и информация о военной сфере.

Исторически руководители ВЧК — ОГПУ — НКВД — КГБ — ФСБ были ближе к политическим вождям, чем начальники ГРУ, и не хотели делиться влиянием. С чекистами военные разведчики соперничали и напрямую, на поле внешней разведки, и неформально.

В 1920 году сотрудники ВЧК арестовали по обвинению в шпионаже бывшего капитана императорской армии Георгия Теодори, который служил помощником начальника Разведупра и занимался организацией агентурных сетей в странах Балтии. Историки предполагают, что подозрения в шпионаже были лишь поводом, а реальной причиной ареста стал конфликт Теодори с руководством ВЧК, которое хотело взять военную разведку под свой контроль. В этом деле, возможно, впервые отразились тенденции, которые будут преследовать Разведупр следующие несколько десятилетий: стремление разведчиков к независимости от ЧК и постоянные подозрения со стороны власти в их сотрудничестве с иностранцами. Кроме того, уже в ранние годы советской власти военные ведомства страдали от интриг в высших эшелонах власти. Красная армия и, соответственно, Разведупр до 1925 года были вотчиной Льва Троцкого, у которого всегда были сложные отношения с другими партийными вождями. Так что нередко атаки чекистов на военных отражали более глубокие внутренние противоречия среди партийного руководства.

В 1920‑е годы у Разведупра случилось несколько громких провалов, которые пришлись на руку чекистам. В 1921-ом итальянский резидент Ян Фишман был вынужден скрыться после неудачной попытки переправить в Россию два бомбардировщика фирмы «Капрони». Болгарская резидентура была разгромлена в 1925 году после несогласованной с Москвой попытки местных коммунистов свергнуть власть. Тогда же председатель ОГПУ Феликс Дзержинский лично разработал постановление ЦК, согласно которому Разведупру запрещалось заниматься «активной разведкой», то есть сотрудничать с боевыми группировками и повстанцами в пограничных странах. На следующий год политбюро ЦК создало целую комиссию по расследованию провалов, которая порекомендовала не назначать сотрудников военной разведки на высокие должности в советские представительства в других странах, а в случаях, где это неизбежно, запретить им агентурную деятельность. В результате Разведупр практически лишился возможности посылать за рубеж разведчиков под легальной «крышей» посольств и начал заниматься в основном нелегальной разведкой.

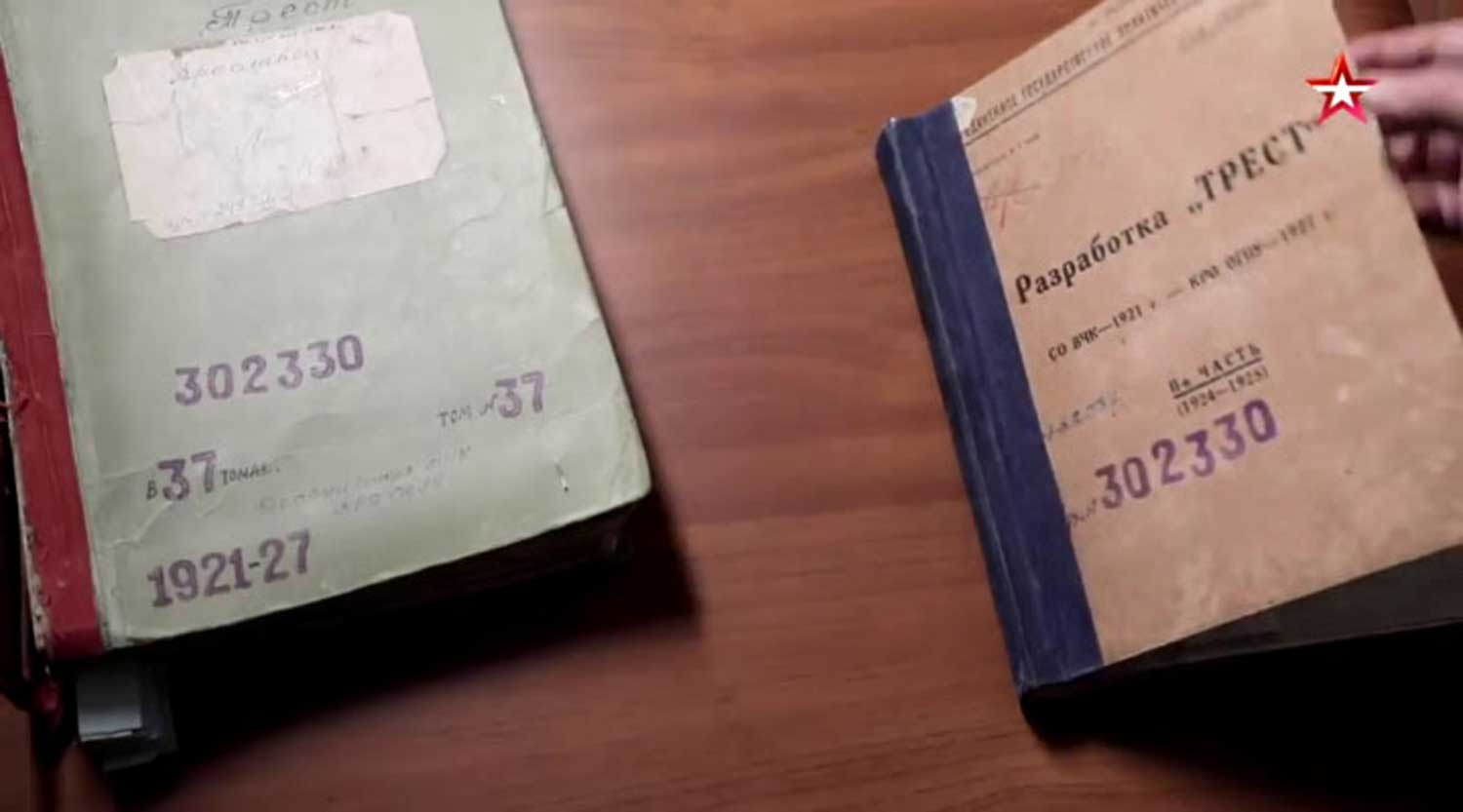

Иностранный отдел ОГПУ не только соперничал с Разведупром, но и имел право привлекать его к своим мероприятиям, что подчеркивало более высокий статус чекистов. Так случилось, например, в знаменитой «Операции „Трест“», когда Иностранный отдел создал фальшивую монархическую организацию и несколько лет скармливал зарубежным спецслужбам дезинформацию и выманивал в СССР лидеров белоэмигрантов.

Тем не менее перед военной разведкой стояла особая задача — сбор данных о военных угрозах со стороны иностранных государств. Работа по этому направлению осложнялась тем, что ранняя советская власть искала врагов не только за рубежом, но и — с особым рвением — внутри своей страны: выдуманные и реальные контрреволюционеры, классово чуждые элементы, «буржуазные националисты», «кулаки» и так далее. Опорой власти были чекисты, а военные разведчики, которым по долгу службы приходилось общаться с иностранцами, сами попадали под подозрение в шпионаже.

На неформальном уровне чекисты на протяжении всей своей истории стремились перевести военную разведку под свой контроль. Зачастую эта борьба велась не прицельно против военной разведки, а происходила в контексте аппаратных интриг более высокого уровня: между чекистами и армейским руководством или между членами руководства Компартии.

Существенных успехов на этом поприще чекистам удалось добиться в 1930‑е годы на фоне новой череды крупных провалов военной разведки. За 1931–1934 годы были разгромлены резидентуры Разведупра в Австрии, Латвии, Турции, Финляндии, Франции и Маньчжурии. Причем в Австрии местные контрразведчики не только арестовали шпионов, но и обнаружили подпольный радиоцентр, который передавал в Москву донесения агентов со всей Западной Европы. В то же время в Белорусской ССР нескольких негласных сотрудников военной разведки разоблачили как польских агентов. Глава НКВД Николай Ежов поспешил доложить о промахах Политбюро, которое раскритиковало систему управления зарубежными резидентурами. Военную разведку обвинили в том числе в недостаточной координации с Иностранным отделом НКВД.

По итогам совещания Политбюро назначило главу ИНО Артура Артузова на должность замначальника Разведуправления. Он должен был уделять не менее двух третей своего рабочего времени надзору за разведчиками. Спустя год Артузов и вовсе полностью перешел на новую должность. Он, по собственному признанию, стал «глазами и ушами» Сталина в военной разведке что, впрочем, не спасло его от расстрела в 1937‑м после перевода обратно в НКВД × .

Во время Большого террора 1930‑х репрессии коснулись и партии, и чекистов, и Разведупра. В КПСС, НКВД и чиновничьем аппарате шли чистки. По оценкам исследователей, за время сталинских репрессий было расстреляно не менее 475 сотрудников военной разведки (всего в центральном аппарате, без учета резидентур, служило чуть более 750 человек).

Последние два года были периодом чистки агентурных управлений и разведорганов от чуждых и враждебных элементов, — писал в 1940 году начальник разведки Иван Проскуров. — За три года органами НКВД арестовано свыше 200 человек, заменен весь руководящий состав, до начальников отделов включительно. За время моего командования [с апреля 1939 г.] только из центрального аппарата и подчиненных ему частей отчислено по различным причинам и деловым соображениям 365 человек. Принято вновь 326 человек, абсолютное большинство из которых без разведывательной подготовки…

Сталинские репрессии нанесли тяжелый удар и по руководству военной разведки: за пятилетку с 1936 по 1941 год органы НКВД расстреляли как минимум пятерых действующих и двух бывших начальников спецслужбы (еще один, Владимир Ауссем, без вести пропал в тайге после освобождения из ссылки, по другим данным — тоже расстрелян). Весной 1939 г. аппараты военных атташе были укомплектованы лишь на 40%. Вакантными оставались должности в Великобритании, Германии, Италии, США, Турции, Франции, Финляндии и Японии. Иными словами, накануне Второй мировой войны из-за действий руководства СССР страна осталась без «глаз и ушей» среди своих главных врагов. Восстановить резидентуры удалось только к середине 1940 года.

Чистки в ИНО

Чистки ударили и по Иностранному отделу НКВД: в 1938 году его руководитель внезапно скончался прямо в кабинете замглавы НКВД — по слухам, в результате отравления. Это вызвало панику и бегство некоторых зарубежных резидентов ИНО, что спровоцировало кадровый голод. В 1939 году на место начальника ИНО пришел майор госбезопасности Павел Фитин. Его опыт службы в органах безопасности с учетом обучения составлял чуть больше года.

В череде всех этих репрессий наиболее показательна история Яна Берзина — одного из немногих начальников военной разведки с непосредственным опытом агентурной работы. Берзин руководил спецслужбой с 1924 по 1935 год и, по сути, поставил ее на ноги, обеспечив работу резидентур и поставку в СССР информации о планах и военно-техническом развитии зарубежных стран. Еще в начале 1930‑х годов под его руководством Разведупр активно готовился к возможному нападению на Советский Союз с запада. Ставка была сделана на создание партизанских отрядов: Берзин подбирал будущих партизан, курировал работу партизанских школ, руководил подготовкой материального обеспечения. Однако в 1935 году произошел крупный провал разведки в Дании, Берзин подал рапорт об отставке и вскоре был отправлен в качестве военного консультанта на гражданскую войну в Испании. В мае 1937 года после череды арестов и отставок в военной разведке его ненадолго вернули на пост главы Разведуправления. Но уже в ноябре создание партизанских сетей было объявлено «подготовкой к государственному перевороту», а многие ее руководители и участники попали под каток репрессий пишут авторы сборника «Они руководили ГРУ», выходцы из спецслужбы × . Берзина обвинили в «троцкистской антисоветской террористической деятельности» в рамках «дела Латышского национального центра», которое разрабатывал лично глава НКВД Николай Ежов. В июле 1938 года Берзин был расстрелян на полигоне «Коммунарка».

Репрессии до того деморализовали военную разведку, что пост ее руководителя стал «черной меткой». Когда в 1938 году исполняющего обязанности главы Разведупра Александра Орлова предложили утвердить в должности, никто не поддержал его кандидатуру, вероятно, не желая отправлять очередного офицера на верный расстрел. Тем не менее приставка «и. о.» его не спасла — уже через год Орлова обвинили в работе на немецкую разведку и затем расстреляли. Следующим главой управления стал военный летчик Иван Проскуров, который никакого отношения к разведке вообще не имел, но вскоре расстреляли и его.

Таким образом, еще до начала Великой Отечественной войны военную разведку почти полностью разгромили и деморализовали — причем не противники, а свое же собственное политическое руководство при непосредственном участии конкурентов из органов НКВД.

На момент вторжения германских войск в СССР главой военной разведки был Филипп Голиков — бывший агитатор и профессиональный военный аппаратчик, который в начале 30‑х перешел на командные должности в армии. У Голикова был опыт в подавлении антибольшевистских восстаний среди крестьян, но не в разведке. По воспоминаниям полковника Василия Новобранца (в 1940–1941 годах — начальника информационного отдела Разведупра), «он часто ходил на доклад к Сталину, после чего вызывал меня и ориентировал в том, как думает „хозяин“, и очень боялся, чтобы наша информация не разошлась с мнением Сталина». В это, пожалуй, самое важное для военной разведки время ее руководство было лишено самостоятельности и подстраивало свои отчеты под перепады настроения Иосифа Сталина.

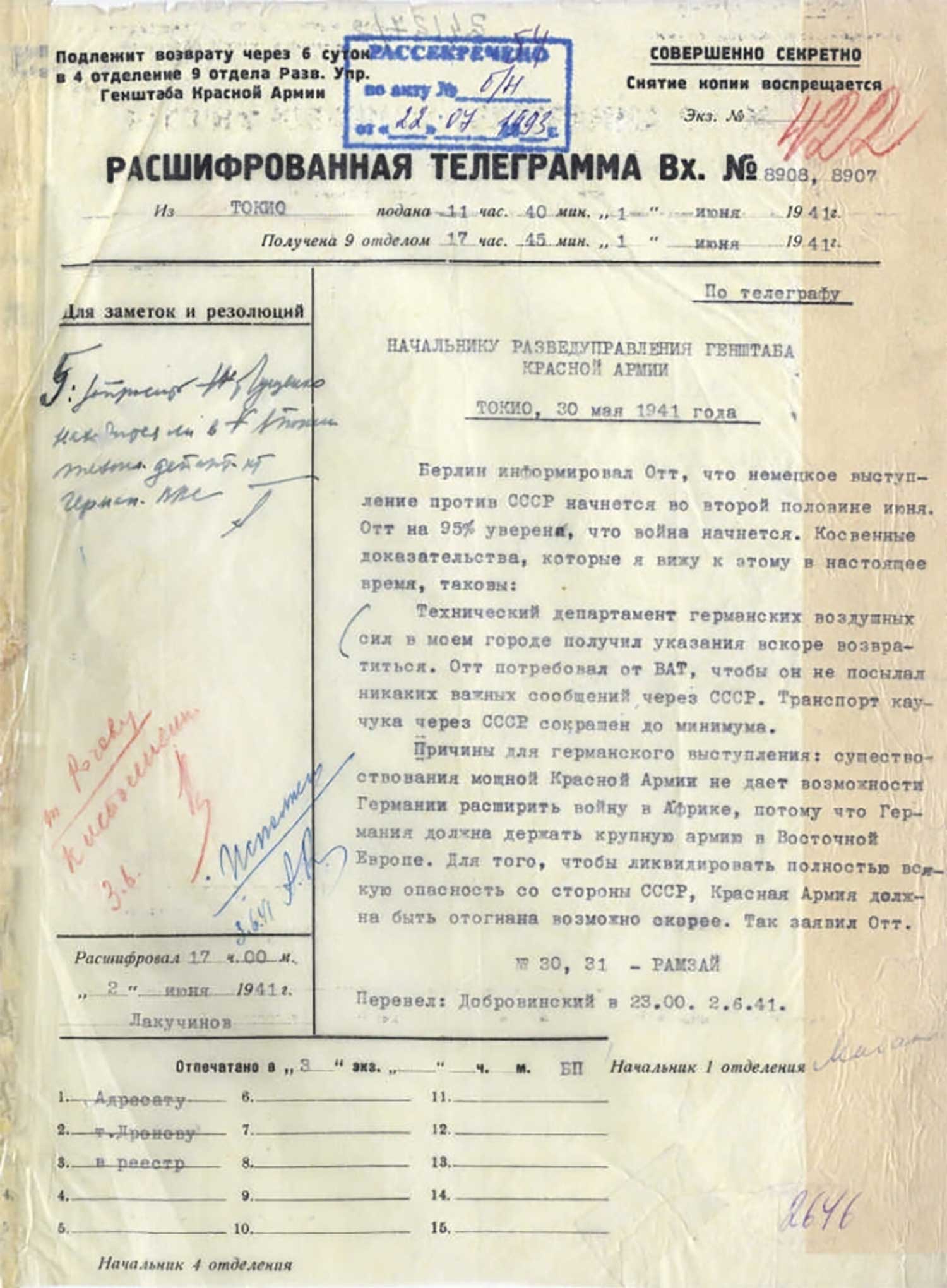

Полноценно подготовиться к войне в такой атмосфере было невозможно. С одной стороны, военная разведка несколько месяцев предупреждала о стягивании войск и готовности Германии напасть на СССР. С другой стороны, ее руководитель Голиков часто называл эти сообщения дезинформацией, вероятно, не желая выводить Сталина из себя. Из-за этого историки нередко винят главу Разведупра в том, что немецкое вторжение стало неожиданностью для СССР. Но после кровавых чисток в военной разведке опасения Голикова были не лишены оснований — дух времени едва ли способствовал беспристрастным отчетам вождю. Возглавлявший ГРУ в 1963–1987 годах Петр Ивашутин приводит такие отзывы Сталина и НКВД на доклады военных разведчиков о скором нападении Германии:

Даже в самые последние предвоенные дни реакция на донесения военной разведки со стороны руководства страны была негативной. На донесении военного атташе во Франции генерала Суслопарова от 21 июня 1941 года о том, что, по достоверным данным, нападение назначено на 22 июня 1941 года, имеется резолюция Сталина: «Эта информация является английской провокацией. Разузнайте, кто автор этой провокации, и накажите его».

Как вспоминал разведчик Яков Певзнер, его коллега Борис Добровинский докладывал начальнику Разведупра Голикову 18 июня 1941 года, что Германия нападет на СССР через несколько дней:

Немцы заняли исходные позиции для массированного удара по всей границе. Агент надежный. Считаю необходимым доложить тов. Сталину. Голиков ответил: «Тов. Сталин приказал мне, чтобы такого рода английскую дезу я ему не докладывал»

Спустя считаные дни после немецкого вторжения Сталин снял Голикова с должности и отправил его в США и Великобританию вести переговоры о поставках в СССР западного оружия. Следующие полгода, пока немцы активно продвигались вглубь страны, Разведупр оставался без руководителя.

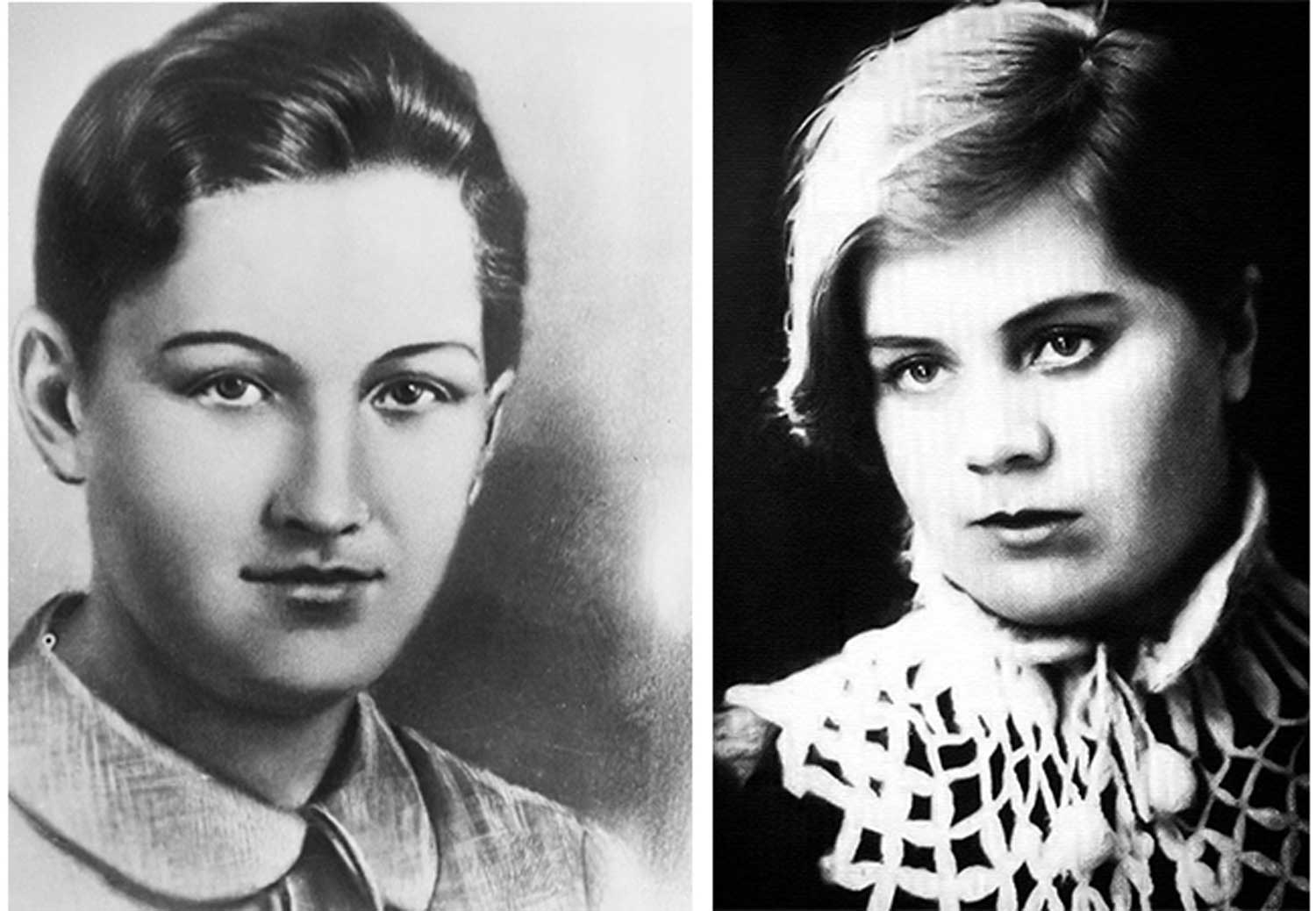

Как и остальная армия, во время войны военная разведка несла огромные потери среди офицеров и агентов. Новых диверсантов приходилось искать среди обычных комсомольцев, и шансов выжить в первые месяцы войны у них было крайне мало. Именно через Комсомол в разведку попали, к примеру, Зоя Космодемьянская и Вера Волошина.

Родине нужны бесстрашные патриоты, способные перенести самые тяжелые испытания, готовые на самопожертвование, — говорил юношам и девушкам при отборе комсомолец Александр Шелепин. — Хорошо, что все вы согласились пойти в немецкий тыл сражаться с врагом. Но может случиться, что 95% из вас погибнут. От фашистов не будет никакой пощады: они зверски расправляются с партизанами. Если кто-то из вас не готов к таким испытаниям, скажите прямо.

Шелепин не соврал: Космодемьянская и Волошина попались немцам меньше чем через месяц, подверглись страшным пыткам и были повешены. Их героизм остался в народной памяти, а вот причины, по которым две неподготовленные девушки стали расходным материалом для военного командования, российская история предпочитает обходить стороной. Зато смерть Космодемьянской, как считается, сослужила службу Шелепину: о подвиге доложили Сталину, и карьера комсомольца пошла в гору, а в 1960‑х он дослужился до главы КГБ.

Работу разведки осложняли и закрытие легальных резидентур при посольствах в Германии, Румынии, Венгрии, Италии и Финляндии, и усиление контрразведки в других европейских странах. Тем не менее уже в августе 1941 года Разведупр начал забрасывать диверсионно-разведывательные группы в тыл противника, а оставшиеся заграничные сотрудники добывали и переправляли в Москву ценные сведения о военных планах Японии и Турции. Продолжали работать резидентуры в Англии, Бельгии, Франции, Швеции, Швейцарии, Болгарии и Иране, в Москву были переброшены части радиоразведки.

К 1942 году советское руководство, осознав необходимость сильной военной разведки, признало, что ее работа требует серьезной реорганизации.

Именно тогда Разведупр приобрел свое наиболее известное название — ГРУ, стал больше координировать свою деятельность с Генштабом, получил достойное материально-техническое обеспечение и смог полностью руководить стратегической, оперативной и тактической разведкой. Все это позволило наладить получение и обработку информации и повысило эффективность ведомства: например, благодаря данным разведчиков была своевременно укреплена оборона Сталинграда.

В то же время конкуренция внешней разведки НКГБ с ГРУ продолжалась: например, в 1943 году поиск разведданных о создании на Западе атомного оружия поручили чекистам.

Результаты радиоразведки 2‑го Белорусского фронта в ходе операции «Багратион» в 1944 году и инженерной разведки в ходе подготовки и проведения Восточно-Прусской операции в 1945 году // Журнал «Родина», из альбома начальника разведотдела штаба 2‑го Белорусского фронта генерала Ильи Виноградова.

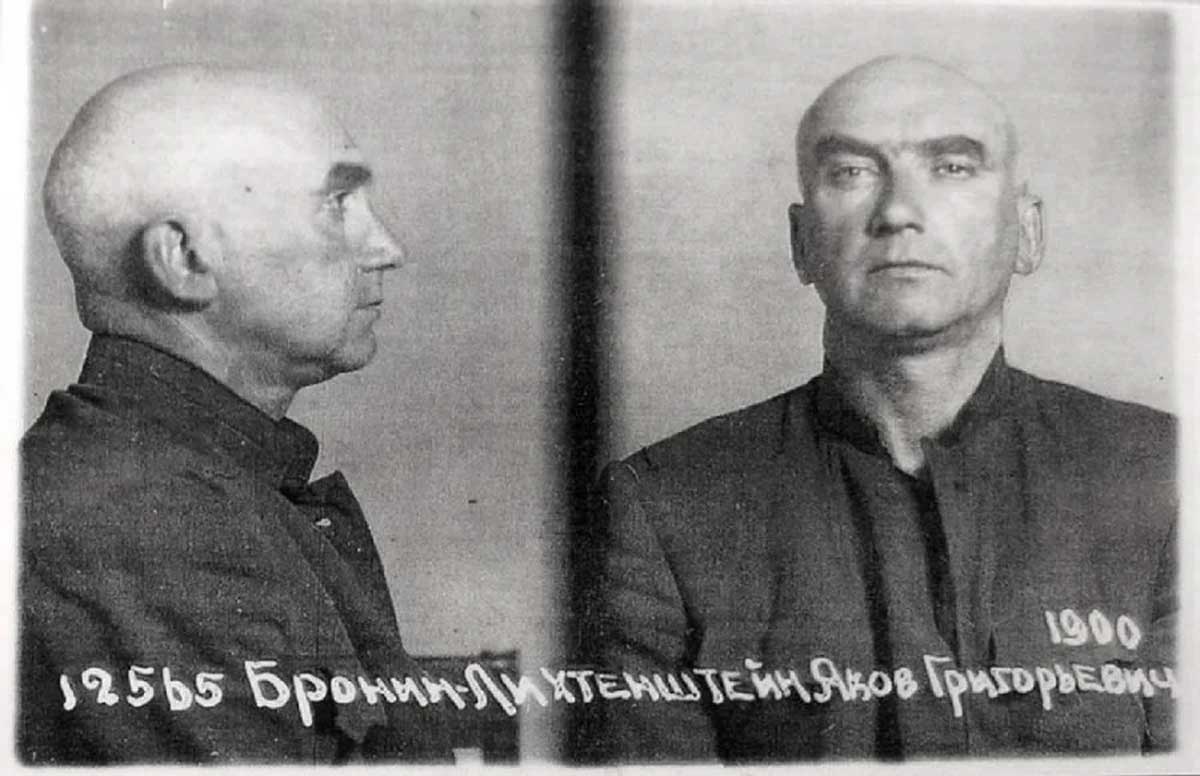

После окончания войны стало ясно, что успехи и реформы в ГРУ не помогли усилить спецслужбу аппаратно: руководителя военной разведки сразу же отправили в отставку, и начальники ведомства вновь начали меняться каждые пару лет. В рамках кампании Сталина по борьбе с «космополитизмом» офицеров ГРУ еврейского происхождения репрессировали или увольняли. Под каток попал, в частности, начальник кафедры иностранных языков Военной академии механизации и моторизации Яков Бронин — он служил в военной разведке с 1930‑х годов, выполнял задачи в Германии, а затем сменил Рихарда Зорге в резидентуре в Шанхае. В 1949 году Бронина арестовали по делу Еврейского антифашистского комитета, приговорили к 10 годам лагерей и реабилитировали лишь после смерти Сталина.

Других разведчиков с неправильной «пятой графой» в советских паспортах в пятой графе указывалась национальность × увольняли, несмотря на прежние заслуги. Так случилось, к примеру, с Залманом Литвиным. Сотрудник разведки с 1929 года, во время войны он развернул советскую резидентуру в США и, помимо прочего, добывал сведения о проекте создания американской атомной бомбы. Однако в начале 1953 года его без особых почестей уволили в запас. Похожая судьба постигла в 1950 году разведчика Бориса Добровинского.

Сталин опасался армии, поэтому во время войны сам занял пост наркома обороны СССР и оставался на нем до 1947 года за это время министерство дважды сменило название × . С победой страхи советского вождя не ушли. В западной прессе регулярно ходили слухи о болезни Сталина и борьбе за его место: утверждалось, что важную роль в ней могла сыграть армия. Невероятно популярный маршал Жуков, принимавший капитуляцию Германии и победный парад в Берлине, практически сразу после окончания ВОВ стал фигурантом уголовного дела о хищении трофеев и был выдавлен из армии и ЦК КПСС.

Так что усиливать аппаратный вес военного ведомства Сталин не планировал, и это сказывалось на работе разведки. После 1947 года министрами вооруженных сил становились приближенные Сталина: сначала никогда не управлявший войсками верный товарищ Николай Булганин, затем маршал Александр Василевский, до этого командовавший Генштабом под началом Сталина.

Лишь в 1952 году военную разведку возглавил профессиональный разведчик, Михаил Шалин, — впервые за почти 20 лет с отставки Яна Берзина. Но на своем посту он продержался недолго: вскоре умер Иосиф Сталин, а в партийном руководстве развернулась ожесточенная борьба за влияние, затронувшая и министерство обороны. Уже в 1956 году руководителем ГРУ стал военный Сергей Штеменко, протеже расстрелянного тремя годами ранее Лаврентия Берии. Но и он пробыл на этом посту недолго.

На следующие несколько лет должность главы ГРУ стала заложницей партийных интриг внутри ЦК КПСС. В июне 1957 года члены Политбюро задумали сместить Никиту Хрущева с поста первого секретаря. Президиум партии большинством голосов проголосовал за его отставку. Спасли Хрущева министр обороны Жуков он занял этот пост в 1955 году × и глава КГБ Иван Серов, которые тайно собрали по всей стране его сторонников и военными самолетами привезли их на съезд партии. Общее голосование пленума отклонило предложение об отставке Хрущева. Однако совсем скоро он отплатил своим товарищам совсем другой монетой.

Уже в октябре того же года Хрущев отправил Жукова в заграничную командировку, а сам начал кампанию против маршала. Тогда же полетела голова и начальника ГРУ Сергея Штеменко. Их обоих обвинили в подготовке школы спецназа втайне от партии.

Еще один вопрос неприятный хотел рассказать вам, — выступал в 1957 году Никита Хрущев. — Мы несколько дней назад приняли решение и освободили тов. Штеменко, который был назначен начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба. <…> Мы узнали, что принято решение организовать школу диверсантов в 2000 с лишним человек. В эту школу брать людей, окончивших военную службу со средним образованием на 6–7 лет. Солдатам платить 700 руб. помимо содержания, сержантам — 1000 руб. и пр. И главное — никакого решения Центральный комитет не выносил, этот вопрос не вносился в Центральный комитет. Назначили начальником школы генерал-лейтенанта Мансурова. Мансуров приступил к формированию этой школы, но у него, видимо, зародились сомнения. Он пришел к ЦК и сказал, что всегда ЦК утверждал его, он командовал фронтом, а это назначение никому не известно. Только три человека должны знать и больше никому не говорить: товарищи Жуков, Мансуров и Штеменко.

Мы потом вызывали т. Штеменко. Спрашивали, вот мы учим студентов, за пять лет делаем инженерами, в академиях учатся и получают высшие образования за 4–5 лет, а диверсантов учить собираетесь 6–7 лет. Я не знаю, чему его учить. Он нам объясняет, что надо языки учить, чтобы можно было забрасывать. Если такая цель, так поставьте вопрос в ЦК, мы обсудим, спокойно решим, может быть, откажемся от этого. Если взять русского, грузина, армянина, украинца, чтобы их научить иностранным языкам, а потом забросить и чтобы не пахло, кто он такой, — это чепуха. Вот здесь выступал товарищ и говорил: «Я ярославский». Да мог нам не говорить, что он ярославский, мы сразу определили. (Смех.) <…>

Мы считали, что это неправильно, почему нам не доложили, поэтому мы освободили Штеменко от занимаемого поста и назначили тов. Шарина, который раньше занимал этот пост. Вот это нехорошо Штеменко сделал. Как коммунист он должен был нам сказать. Спокойнее так. Диверсанты. Черт его знает, что за диверсанты, какие диверсии будут делать. (Смех.)

Сам Жуков возражал Хрущеву, что дважды говорил об этом, да и трудно представить, что несколько тысяч диверсантов можно было подготовить без ведома КГБ, который занимался в том числе и военной контрразведкой. Но политическое руководство слишком сильно опасалось армии и разведки даже в послесталинское время. Историк Владимир Наумов в интервью Леониду Млечину предполагал, что никакого военного переворота Жуков не готовил, но напугал членов ЦК КПСС, когда заявил, что все они несут ответственность за репрессии.

Жуков не был диссидентом. Он был военным и думал об укреплении армии, а политработники ему мешали. Двоевластие вредит армии. Партийные секретари удивлялись Жукову. Они ему говорили: неужели ты не понимаешь, что армия — это инструмент партии и важнее всего удержать власть? А Жуков считал, что задача армии — защищать государство от внешнего врага.

Иван Серов — второй человек, спасавший Хрущева от заговора, — тоже вскоре за это поплатился. В 1958 году его сняли с должности главы КГБ и назначили руководить ГРУ. Для искусного аппаратчика это, несомненно, было понижением. За плечами Серова был большой опыт номенклатурных интриг.

В 1939 году он поступил на службу в зачищенный к тому времени НКВД, стал протеже Берии и сделал стремительную карьеру, поучаствовав в самых страшных преступлениях чекистов того времени. Офицеры ГРУ Владимир Карпов и Юрий Бабаянц в книге «Они руководили ГРУ» говорят о Серове с явной неприязнью. Он руководил депортациями мирного населения Западной Украины, Польши, Чечни, Ингушетии, поволжских немцев и крымских татар, а также расстрелами польских военнопленных в 1940 году. Кроме того, он курировал создание лагерей для фильтрации советских военных, вернувшихся из окружения и плена, руководил строительством Волго-Донского канала, используя для работы заключенных. В ходе этого строительства погибли более 22 тысяч человек.

Серов был близким другом Никиты Хрущева и, в отличие от других соратников Берии, после смерти Сталина выбрал в развернувшейся борьбе за власть правильную сторону. В 1954 году он стал первым начальником КГБ — новое название ведомства должно было помочь народу забыть об ужасах сталинских репрессий (и роли в них тех членов ЦК КПСС, что остались у власти после смерти вождя). Главной задачей Серова были хорошо знакомые ему чистки — на этот раз аппаратные. Из ведомства уволили больше 15 тысяч человек, генералов лишали званий, а особо неприятные страницы архивов, вроде компромата на членов Политбюро, уничтожали. Но обновление чекистского ведомства было лишь косметическим — суть его работы не изменилась. В 1956 году Серов участвовал в кровавом подавлении народного восстания в Венгрии. Через два года Хрущев решил, что работа Серова выполнена, а его фигура напоминает о мрачном чекистском прошлом. Так КГБ получил нового начальника, а старого сослали на менее важную должность в ГРУ.

Военные разведчики были невысокого мнения о его профессиональной подготовке, считая главным его достижением умение арестовывать, допрашивать и расстреливать… Серов возглавлял ГРУ около пяти лет, кроме вреда делам и престижу военной разведки его пребывание на этом посту не принесло ничего, — пишут Карпов и Бабаянц, ссылаясь на воспоминания современников.

За время руководства Серова ГРУ успело попасть в несколько неприятных историй крупный секс-скандал в Великобритании и разоблачение предателя Олега Пеньковского — речь о них пойдет в разделах «Разведка под крышей посольств» и «Проблемы ГРУ» × . В 1963 году Серова сняли с должности начальника ГРУ в связи с «потерей бдительности», понизили и лишили всех госнаград. Как пишет Иванов, вместе с ним лишились должностей многие руководители, зарубежных резидентов срочно отзывали из командировок, некоторые операции безнадежно провалились, а многие агентурные связи были разорваны: «Долгие годы ушли впоследствии на восстановление утраченных позиций».

Новым главой ГРУ стал Петр Ивашутин, выходец из НКВД и бывший заместитель Серова в КГБ. Он был куда более сильной фигурой, чем его предшественник. Во время Великой Отечественной войны Ивашутин служил на Юго-Западном фронте с Родионом Малиновским, который в 1957 году стал министром обороны. Вместе с Ивашутиным в ГРУ пришли и другие сотрудники КГБ. По оценкам разведчика Евгения Иванова, из военной разведки Ивашутин уволил не менее трети сотрудников аппарата, а большинство новых набрал с Лубянки: «престижу ГРУ был нанесен сокрушительный удар».

С другой стороны, это вливание кадров из КГБ положило конец бесконечной кадровой суматохе в руководстве ГРУ — c приходом Ивашутина она прервалась на целых 24 года. Несмотря на чекистское прошлое начальника, при нем ГРУ наконец смогло добиться ведомственной субъектности, перестало болтаться по ветру политических перемен и сосредоточилось на своих непосредственных задачах, связанных с военной разведкой. Наступившая впервые за долгое время стабильность позволила ГРУ эффективно работать в условиях холодной войны, гонки вооружений и развала колониальных империй. Военная разведка усилила свою деятельность в Африке, Азии, странах Латинской Америки и на Ближнем Востоке, в том числе снабжая местные коммунистические движения деньгами и оружием. Отдельное подразделение занималось агентурной разведкой в национально-освободительных и террористических организациях. Одним из главных достижений Ивашутина считается развитие радиотехнической и космической разведок. Кроме того, при нем военная разведка переехала в собственное здание на Хорошевском шоссе до этого разные отделы были разбросаны по Москве × . В народе оно станет известно как «Аквариум» только в конце 1980‑х — до этого само существование ГРУ было засекречено.

Несмотря на все успешные реформы и усилия Ивашутина, ГРУ не удалось полностью избавиться от проблем с вышестоящим руководством. Об этом рассказывает журналист Виктор Андриянов, общавшийся с Ивашутиным:

О том, что турки решили направить свои корабли к Кипру с целью захвата половины острова, ГРУ сообщило руководству Минобороны за сутки до начала операции. А Генштаб промедлил. Случаев запаздывания было много. ГРУ знало, что американцы, пытаясь ввести нас в непроизводительные расходы, блефовали со «звездными войнами», но наверху опять же не послушали.

Эта тенденция оказалась фатальной накануне советского вторжения в Афганистан — военная разведка выступала против этой операции. Ивашутин предупреждал начальника Генштаба, что цена войны может оказаться непомерно высокой. Так в итоге и произошло — вторжение в Афганистан стало одним из факторов распада СССР.

Начальник Генштаба Огарков примерно за 7–10 дней до ввода войск собрал своих заместителей, спросил: «Нужно ли вводить войска в Афганистан?» Начали, как всегда, с разведки, то есть с меня. Я минут пятнадцать объяснял, что мы можем получить то, что получили американцы во Вьетнаме. Все девять замов и начальник Главного политического управления были против. Но наше мнение игнорировали, — рассказывал Ивашутин.

Как видно из этих примеров, несмотря на повышение статуса ГРУ во время холодной войны, мнение высокопоставленных разведчиков зачастую не учитывалось при разработке военной политики. Об этом пишет в своей научной работе профессор МГИМО Юрий Федоров.

В бывшем Советском Союзе была создана жесткая система политического контроля над армией, с одной стороны, с помощью «особых отделов» и военной контрразведки, входящих в систему КГБ, а с другой — политорганов, подчиненных центральному партийному руководству. Массовые репрессии 30‑х годов надолго заглушили в офицерском корпусе и генералитете политические амбиции. Обеспечение их лояльности достигалось также привилегированным положением в советском обществе как в материальном отношении, так и с точки зрения социального престижа. Вместе с тем не только офицерский корпус, но и основная масса генералитета, как и другие социальные и профессиональные группы, были практически полностью изолированы от принятия государственных решений, в том числе в оборонной сфере.

Собеседник «Досье» в военно-промышленной сфере, хорошо знакомый с работой ГРУ, отмечает, что военное ведомство стало терять вес во внутриполитическом пространстве еще после смерти влиятельного министра обороны СССР Дмитрия Устинова в 1984 году. «Вместе с политической субъектностью была утрачена и возможность оказывать сколько-нибудь значимое влияние даже на важные для себя социальные или производственные отрасли», — считает он.

Время Ивашутина на должности главы ГРУ подходило к концу. В середине 1980‑х, на фоне застоя и начала перестройки, в ГРУ были раскрыты несколько двойных агентов. В 1985 году КГБ разоблачил полковника Геннадия Сметанина: резидент ГРУ в Лиссабоне с 1983 года получил больше 300 тысяч долларов от американской разведки. А в 1986 был арестован самый высокопоставленный двойной агент за всю историю советской военной разведки — генерал Дмитрий Поляков. Как выяснилось, он был не согласен с советской политикой и передал тонны секретных материалов американской разведке. Поляков предавал разведку с 1961 года — дольше, чем Ивашутин ей руководил. В итоге в 1987 году Петра Ивашутина отправили в отставку после 24 лет руководства.

Его место занял военачальник Владлен Михайлов, прежде никак не связанный с разведкой. По мнению историка спецслужб Александра Колпакиди, при нем в ведомстве «пышным цветом расцвела показуха» — количество агентуры и донесений резко выросло, однако 97% документов были добыты из открытых источников: сведения из книг, брошюр, газет и журналов. Фактическое управление спецслужбой в это время отошло заместителю начальника ГРУ Игорю Бардееву, начальнику политического отдела Василию Прохорову и начальнику управления кадров Валерию Иванову.

В начале девяностых начальником разведки стал Федор Ладыгин. После распада СССР ведомство получило возможность работать на территории недавно созданного Союза Независимых Государств. Россия входила в новый этап своей истории, спецслужбы переживали реформы, зарубежные базы закрывались, но офицеры ГРУ продолжали агентурную разведку — об этом мы можем судить по сообщениям о разоблачении разведчиков за рубежом. Например, в 1995 году, вскоре после окончания Первой карабахской войны, в Азербайджане задержали за шпионаж нескольких офицеров ГРУ — в частности, полковников Анатолия Сысоева и Вячеслава Аббасова. Чем именно они занимались, неизвестно. Сысоева передали России, а Аббасову и двум его подчиненным обвинение переквалифицировали со шпионажа на хранение оружия и хищение солдатского постельного белья.